- RADIO-IMMUNOLOGIE

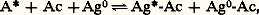

- RADIO-IMMUNOLOGIELa radio-immunologie est une technique de dosage des grosses molécules biologiques, notamment celles qui sont contenues dans le sang et les urines. L’essor de cette méthode est immense, depuis sa mise au point, en 1960, par R. Yalow (ce qui lui valut le prix Nobel en 1977) et S. Berson. Son principe de base est élégant et son champ d’application, déjà vaste, se développe avec rapidité. On exposera ici les grandes lignes de cette nouvelle technique et son apport à la biologie et à la médecine.Les basesLa radio-immunologie fait appel à la physique nucléaire (radioactivité) et à l’immunologie.En effet, on marque les molécules avec un radionucléide, qui est généralement de l’iode 131 ou 125. C’est une technique bien maîtrisée et appliquée ici dans son principe de dilution isotopique [cf. ISOTOPES].La réaction immunologique de base (antigène-anticorps) est souvent utilisée comme moyen de diagnostic, soit in vivo (on obtient alors un phénomène clinique local: cuti-réaction, intradermo-réaction, tests d’allergie, etc.), soit in vitro .Pour mettre en évidence et éventuellement titrer un anticorps dans le sérum d’un sujet, il suffit de placer ce sérum en présence de l’antigène correspondant, dans des conditions techniques optimales déterminées, et de disposer d’un moyen pour observer quantitativement la réaction antigène-anticorps.Inversement, au lieu de rechercher l’anticorps, on peut se servir de ce dernier pour déceler et évaluer l’antigène spécifique. Comme dans le cas précédent, le phénomène devra être visualisé par un procédé technique soit biologique, telle l’inhibition de l’hémagglutination (diagnostic immunologique de la grossesse de Wide et Gemzell), soit physique (radioactivité).Il faudra donc obtenir, dans un premier temps, un anticorps spécifique de l’antigène (insuline, par exemple) que l’on veut mettre en évidence et doser: pour cela, on injecte cette hormone à un animal; celui-ci élabore alors un anticorps anti-insuline, c’est-à-dire un antisérum qui constituera le réactif de dosage. Puis, grâce à cet antisérum, on mettra en évidence et on dosera l’insuline dans un sérum humain. Les radionucléides serviront de traceurs pour apprécier d’une façon quantitative la réaction antigène-anticorps.La méthodePrincipeLe principe de la technique radio-immunologique repose sur la compétition entre un antigène non marqué Ag0 (que l’on veut doser) et un antigène marqué Ag (choisi identique) pour les anticorps spécifiques Ac (cf. figure):

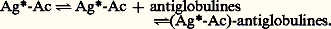

où Ag et Ac sont apportés en quantité constante. Ag se fixe à l’anticorps en fonction de la quantité de Ag0.Le dosage s’effectue en rapportant les valeurs trouvées (coups/minute) sur une courbe standard établie préalablement à partir de dilutions connues du produit à doser (cf. figure).Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu’il paraît au premier abord. La réaction de base ne consiste pas en une dilution isotopique simple. On sait, en effet, que la réaction immunochimique antigène-anticorps obéit à la loi d’action de masse. Il en résulte que, lorsque Ag0 est présent en grande quantité, la concentration du complexe Ag0-Ac augmente, tandis qu’une quantité moindre de Ag se fixe à l’anticorps (cf. figure). Pratiquement, en utilisant une dilution appropriée de l’antisérum permettant une saturation rapide de l’anticorps, la courbe de référence dépend essentiellement de la dilution isotopique.Conditions de réalisationLa réalisation correcte d’un dosage radio-immunologique est possible, si l’on respecte les cinq points suivants :– Antigénicité du corps à doser. La substance X que l’on veut doser doit être antigénique, c’est-à-dire qu’injectée à un animal elle doit être capable de stimuler la formation d’anticorps anti-X. Pour cela, elle doit satisfaire à deux conditions essentielles: spécificité d’espèce, poids moléculaire élevé.– Marquage de l’antigène par un isotope . On utilise, pour marquer l’antigène, de l’iode 131 ou 125, dont on discutera les mérites et les inconvénients qui concernent essentiellement la durée de demi-vie et la radiolyse. Le produit marqué ne doit pas être dégradé, par exemple par certains constituants du sérum, car la présence en trop grande quantité de corps marqué dégradé réduit la précision et la sensibilité du dosage. Toutefois, on ne peut éviter entièrement cette difficulté.– Spécificité du produit marqué et de l’antisérum . D’une part, il faut veiller à la pureté du produit marqué en écartant tout danger de contamination par de nombreuses substances marquées qui diminuent la sensibilité de la méthode. Certains procédés, la radio-immunoélectrophorèse notamment, permettent d’apprécier cette pureté. D’autre part, l’antisérum doit ne contenir que l’anticorps qui réagit spécifiquement avec le produit étudié, et non avec d’autes protéines. Cependant, certaines réactions croisées peuvent être utilisées (cas pour le dosage de l’hormone lutéo-stimulante LH).– Méthodes de séparation du produit marqué libre et du produit marqué fixé à l’anticorps . Au terme de la méthode, on apprécie par un comptage de radioactivité la quantité de produit marqué fixée à l’anticorps. Différents procédés sont utilisés pour obtenir une séparation efficace: migration électrique, filtration, précipitation, adsorption, et souvent immunoprécipitation; cette dernière (double antibody system ) est un véritable deuxième dosage radio-immunologique puisqu’elle consiste à précipiter le complexe antigène-anticorps par un sérum antiglobulines, c’est-à-dire pratiquement anti-anticorps:

où Ag et Ac sont apportés en quantité constante. Ag se fixe à l’anticorps en fonction de la quantité de Ag0.Le dosage s’effectue en rapportant les valeurs trouvées (coups/minute) sur une courbe standard établie préalablement à partir de dilutions connues du produit à doser (cf. figure).Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu’il paraît au premier abord. La réaction de base ne consiste pas en une dilution isotopique simple. On sait, en effet, que la réaction immunochimique antigène-anticorps obéit à la loi d’action de masse. Il en résulte que, lorsque Ag0 est présent en grande quantité, la concentration du complexe Ag0-Ac augmente, tandis qu’une quantité moindre de Ag se fixe à l’anticorps (cf. figure). Pratiquement, en utilisant une dilution appropriée de l’antisérum permettant une saturation rapide de l’anticorps, la courbe de référence dépend essentiellement de la dilution isotopique.Conditions de réalisationLa réalisation correcte d’un dosage radio-immunologique est possible, si l’on respecte les cinq points suivants :– Antigénicité du corps à doser. La substance X que l’on veut doser doit être antigénique, c’est-à-dire qu’injectée à un animal elle doit être capable de stimuler la formation d’anticorps anti-X. Pour cela, elle doit satisfaire à deux conditions essentielles: spécificité d’espèce, poids moléculaire élevé.– Marquage de l’antigène par un isotope . On utilise, pour marquer l’antigène, de l’iode 131 ou 125, dont on discutera les mérites et les inconvénients qui concernent essentiellement la durée de demi-vie et la radiolyse. Le produit marqué ne doit pas être dégradé, par exemple par certains constituants du sérum, car la présence en trop grande quantité de corps marqué dégradé réduit la précision et la sensibilité du dosage. Toutefois, on ne peut éviter entièrement cette difficulté.– Spécificité du produit marqué et de l’antisérum . D’une part, il faut veiller à la pureté du produit marqué en écartant tout danger de contamination par de nombreuses substances marquées qui diminuent la sensibilité de la méthode. Certains procédés, la radio-immunoélectrophorèse notamment, permettent d’apprécier cette pureté. D’autre part, l’antisérum doit ne contenir que l’anticorps qui réagit spécifiquement avec le produit étudié, et non avec d’autes protéines. Cependant, certaines réactions croisées peuvent être utilisées (cas pour le dosage de l’hormone lutéo-stimulante LH).– Méthodes de séparation du produit marqué libre et du produit marqué fixé à l’anticorps . Au terme de la méthode, on apprécie par un comptage de radioactivité la quantité de produit marqué fixée à l’anticorps. Différents procédés sont utilisés pour obtenir une séparation efficace: migration électrique, filtration, précipitation, adsorption, et souvent immunoprécipitation; cette dernière (double antibody system ) est un véritable deuxième dosage radio-immunologique puisqu’elle consiste à précipiter le complexe antigène-anticorps par un sérum antiglobulines, c’est-à-dire pratiquement anti-anticorps: – Le comportement immunologique du produit présent dans le milieu biologique doit être identique à celui standard.IntérêtLa méthode radio-immunologique est hautement spécifique . Elle est sensible . P. Franchimont définit cette sensibilité comme «la plus petite quantité de l’hormone (par exemple) non marquée qui peut induire une différence statistiquement significative du pourcentage de l’hormone marquée fixée aux anticorps en l’absence de l’hormone non marquée». Les différents facteurs dont dépend cette sensibilité sont essentiellement l’activité spécifique de l’hormone radioactive marquée et l’affinité (qui doit être grande) de l’anticorps pour l’hormone (Berson et Yalow, 1964). Cette sensibilité est de l’ordre du nanogramme par millilitre.Le champ d’application concerne essentiellement les dosages des hormones polypeptidiques: hormone de croissance, insuline, glucagon, gonadotrophines, corticostimuline, thyréostimuline, ocytocine, vasopressine, calcitonine, parathormone. Cette liste s’allonge chaque jour au rythme de publications de plus en plus nombreuses. En effet, le dosage des hormones est extrêmement utile tant sur le plan de la compréhension des phénomènes physiologiques que sur celui de la pathologie. Or, en ce qui concerne notamment les hormones protéiques, leur teneur très faible dans le sang (exemple: insuline 10-10 molécule par litre) et leur structure complexe ne permettent pas de les doser chimiquement. En général, on s’est adressé jusqu’ici à des méthodes biologiques telles que l’augmentation du poids des ovaires et des trompes de la souris, mais les difficultés techniques allaient souvent de pair avec l’imprécision. En revanche, la radio-immunologie a résolu bien des problèmes; elle permet actuellement non seulement le dosage d’hormones, mais aussi celui d’autres antigènes, voire de certaines molécules non antigéniques, comme les stéroïdes (cela peut paraître contradictoire; en réalité on se sert des propriétés antigéniques des globulines porteuses).Parallèlement au développement des dosages radio-immunologiques, d’autres dosages isotopiques in vitro sont très utilisés. Fondés sur les principes de saturation ou de compétition, ils ont apporté aux biologistes, avec les méthodes radio-immunologiques, d’immenses possibilités d’investigation.Progrès actuelsLe développement des techniques radio-immunologiques n’a fait que croître, malgré l’apparition de techniques dans lesquelles le marqueur est autre qu’un radioélément, notamment l’immunoenzymologie, l’immunofluorescence.Ce développement est caractérisé par quatre aspects principaux:– améliorations techniques diverses;– automatisations des dosages;– amélioration de la sensibilité et, surtout, de la spécificité par utilisation d’anticorps monoclonaux;– extension considérable du nombre des substances dosées, des domaines concernés.Les améliorations techniques portent sur les différentes phases du dosage, et tendent à sa simplification. Par exemple, l’anticorps marqué est fixé (par liaison covalente) sur le tube servant à la réaction («gamma-coat»), sur une bille, ou sur un disque support. Autre exemple: la centrifugation est supprimée par utilisation d’un portoir contenant des aimants, l’anticorps étant fixé sur une substance magnétique. L’iode 131 (131I) n’est plus guère utilisé au profit de, essentiellement, l’iode 125 (125I) et du tritium (3H). De nombreux fabricants délivrent aux utilisateurs des «trousses» contenant réactifs, standards, témoins, et matériels adaptés.L’automatisation, sans être aussi totale qu’en biochimie, par exemple, a progressé – aussi bien en ce qui concerne les différents stades des manipulations (distribution, pipetages, dilutions, lavages, etc.), que le comptage (avec l’apparition de passeurs d’échantillons, de compteurs multipuits et, surtout, de la micro-informatique permettant notamment de programmer les calculs et d’obtenir directement les résultats en concentration.L’introduction d’anticorps monoclonaux améliore considérablement la spécificité, en supprimant les réactions croisées.Le nombre de dosages qui peuvent être effectués en routine s’est considérablement développé, concernant les domaines les plus divers:– hormonologie : la quasi-totalité des hormones, dès leur mise en évidence, bénéficient de la possibilité d’un dosage radio-immunologique (souvent la technique a permis la mise en évidence de l’hormone);– immuno-pathologie : en rhumatologie (anticorps anti-ADN) et en allergologie (anticorps type IgE), mise en évidence d’anticorps spécifiques dans le sérum des patients;– cancérologie : dosage de «marqueurs tumoraux», notamment de l’antigène carcino-embryonnaire, de l’alpha-fœtoprotéine, de la ferritine, de la thyroglobuline, de la phosphatase acide prostatique;– virologie : mise en évidence et titrage de virus, d’antigènes; notamment des antigènes et anticorps des hépatites (A, B, non-A, non-B);– thérapeutique : dosage des médicaments permettant d’adapter la thérapeutique, par exemple: antiasthmatique (Théophylline), antidépresseurs, antibiotiques ou encore antiépileptiques;– hématologie : nombreuses applications (carences, malabsorption – dosage de la vitamine B 12, des folates, de la ferritine);– métabolisme minéral : dosage de l’aldostérone, de l’activité rénine plasmatique, de l’enzyme de conversion de l’angiotensine – utiles dans l’exploration de l’hypertension artérielle –, dosage de la parathormone, de la thyrocalcitonine...Cette liste ne présente qu’une illustration des applications actuelles de la radio-immunologie, car de très nombreuses autres applications sont possibles en pratique courante ou en recherche.

– Le comportement immunologique du produit présent dans le milieu biologique doit être identique à celui standard.IntérêtLa méthode radio-immunologique est hautement spécifique . Elle est sensible . P. Franchimont définit cette sensibilité comme «la plus petite quantité de l’hormone (par exemple) non marquée qui peut induire une différence statistiquement significative du pourcentage de l’hormone marquée fixée aux anticorps en l’absence de l’hormone non marquée». Les différents facteurs dont dépend cette sensibilité sont essentiellement l’activité spécifique de l’hormone radioactive marquée et l’affinité (qui doit être grande) de l’anticorps pour l’hormone (Berson et Yalow, 1964). Cette sensibilité est de l’ordre du nanogramme par millilitre.Le champ d’application concerne essentiellement les dosages des hormones polypeptidiques: hormone de croissance, insuline, glucagon, gonadotrophines, corticostimuline, thyréostimuline, ocytocine, vasopressine, calcitonine, parathormone. Cette liste s’allonge chaque jour au rythme de publications de plus en plus nombreuses. En effet, le dosage des hormones est extrêmement utile tant sur le plan de la compréhension des phénomènes physiologiques que sur celui de la pathologie. Or, en ce qui concerne notamment les hormones protéiques, leur teneur très faible dans le sang (exemple: insuline 10-10 molécule par litre) et leur structure complexe ne permettent pas de les doser chimiquement. En général, on s’est adressé jusqu’ici à des méthodes biologiques telles que l’augmentation du poids des ovaires et des trompes de la souris, mais les difficultés techniques allaient souvent de pair avec l’imprécision. En revanche, la radio-immunologie a résolu bien des problèmes; elle permet actuellement non seulement le dosage d’hormones, mais aussi celui d’autres antigènes, voire de certaines molécules non antigéniques, comme les stéroïdes (cela peut paraître contradictoire; en réalité on se sert des propriétés antigéniques des globulines porteuses).Parallèlement au développement des dosages radio-immunologiques, d’autres dosages isotopiques in vitro sont très utilisés. Fondés sur les principes de saturation ou de compétition, ils ont apporté aux biologistes, avec les méthodes radio-immunologiques, d’immenses possibilités d’investigation.Progrès actuelsLe développement des techniques radio-immunologiques n’a fait que croître, malgré l’apparition de techniques dans lesquelles le marqueur est autre qu’un radioélément, notamment l’immunoenzymologie, l’immunofluorescence.Ce développement est caractérisé par quatre aspects principaux:– améliorations techniques diverses;– automatisations des dosages;– amélioration de la sensibilité et, surtout, de la spécificité par utilisation d’anticorps monoclonaux;– extension considérable du nombre des substances dosées, des domaines concernés.Les améliorations techniques portent sur les différentes phases du dosage, et tendent à sa simplification. Par exemple, l’anticorps marqué est fixé (par liaison covalente) sur le tube servant à la réaction («gamma-coat»), sur une bille, ou sur un disque support. Autre exemple: la centrifugation est supprimée par utilisation d’un portoir contenant des aimants, l’anticorps étant fixé sur une substance magnétique. L’iode 131 (131I) n’est plus guère utilisé au profit de, essentiellement, l’iode 125 (125I) et du tritium (3H). De nombreux fabricants délivrent aux utilisateurs des «trousses» contenant réactifs, standards, témoins, et matériels adaptés.L’automatisation, sans être aussi totale qu’en biochimie, par exemple, a progressé – aussi bien en ce qui concerne les différents stades des manipulations (distribution, pipetages, dilutions, lavages, etc.), que le comptage (avec l’apparition de passeurs d’échantillons, de compteurs multipuits et, surtout, de la micro-informatique permettant notamment de programmer les calculs et d’obtenir directement les résultats en concentration.L’introduction d’anticorps monoclonaux améliore considérablement la spécificité, en supprimant les réactions croisées.Le nombre de dosages qui peuvent être effectués en routine s’est considérablement développé, concernant les domaines les plus divers:– hormonologie : la quasi-totalité des hormones, dès leur mise en évidence, bénéficient de la possibilité d’un dosage radio-immunologique (souvent la technique a permis la mise en évidence de l’hormone);– immuno-pathologie : en rhumatologie (anticorps anti-ADN) et en allergologie (anticorps type IgE), mise en évidence d’anticorps spécifiques dans le sérum des patients;– cancérologie : dosage de «marqueurs tumoraux», notamment de l’antigène carcino-embryonnaire, de l’alpha-fœtoprotéine, de la ferritine, de la thyroglobuline, de la phosphatase acide prostatique;– virologie : mise en évidence et titrage de virus, d’antigènes; notamment des antigènes et anticorps des hépatites (A, B, non-A, non-B);– thérapeutique : dosage des médicaments permettant d’adapter la thérapeutique, par exemple: antiasthmatique (Théophylline), antidépresseurs, antibiotiques ou encore antiépileptiques;– hématologie : nombreuses applications (carences, malabsorption – dosage de la vitamine B 12, des folates, de la ferritine);– métabolisme minéral : dosage de l’aldostérone, de l’activité rénine plasmatique, de l’enzyme de conversion de l’angiotensine – utiles dans l’exploration de l’hypertension artérielle –, dosage de la parathormone, de la thyrocalcitonine...Cette liste ne présente qu’une illustration des applications actuelles de la radio-immunologie, car de très nombreuses autres applications sont possibles en pratique courante ou en recherche.

radio-immunologie [ radjoimynɔlɔʒi ] n. f.• v. 1970; de radio- et immunologie♦ Méd. Technique de dosage des grosses molécules biologiques utilisant des anticorps marqués par des isotopes radioactifs.

● Radio-immunologie technique de laboratoire utilisant des composés radioactifs (radio-analyse) conjugués à des antigènes pour doser des anticorps.radio-immunologie [ʀadjoimynɔlɔʒi] n. f.ÉTYM. V. 1970; de 1. radio-, et immunologie.❖♦ Sc., techn. Technique de dosage des grosses molécules biologiques qui consiste à évaluer la quantité d'un antigène dans une solution, à partir des modifications qu'entraîne sa présence dans la réaction immunochimique du même antigène marqué avec l'anticorps spécifique, ce dernier ayant été introduit en quantité connue dans la solution. || La découverte de la radio-immunologie est due à Berson et Yalow (1956-1964).

Encyclopédie Universelle. 2012.